千変万化する越前和紙の可能性〈前編〉

長田製紙所

2021.12.09

福井県の伝統工芸「越前和紙」は、日本三大和紙のひとつに数えられ、1500年以上もの歴史があるといいます。天然原料と手漉き工法によるその色合いと質感は本邦随一とも評され、古くから襖や木版画などの最上級紙として選ばれてきました。近年は、伝統技法を活かした新たな表現方法が生み出されています。MITSUI HOME PREMIUM世田谷レジデンスのホワイエに飾られた、越前和紙の屏風アートもそのひとつ。彩色を一切施さず、和紙のみで柔らかな陰影や模様を表現した味わい深い作品です。これを手掛けたのは1909年創業の長田(おさだ)製紙所。工房を訪ねて、4代目当主、長田和也さんにお話を伺いました。

長田製紙所「和紙ギャラリー 記憶の家」

古来、変わらない手漉き。

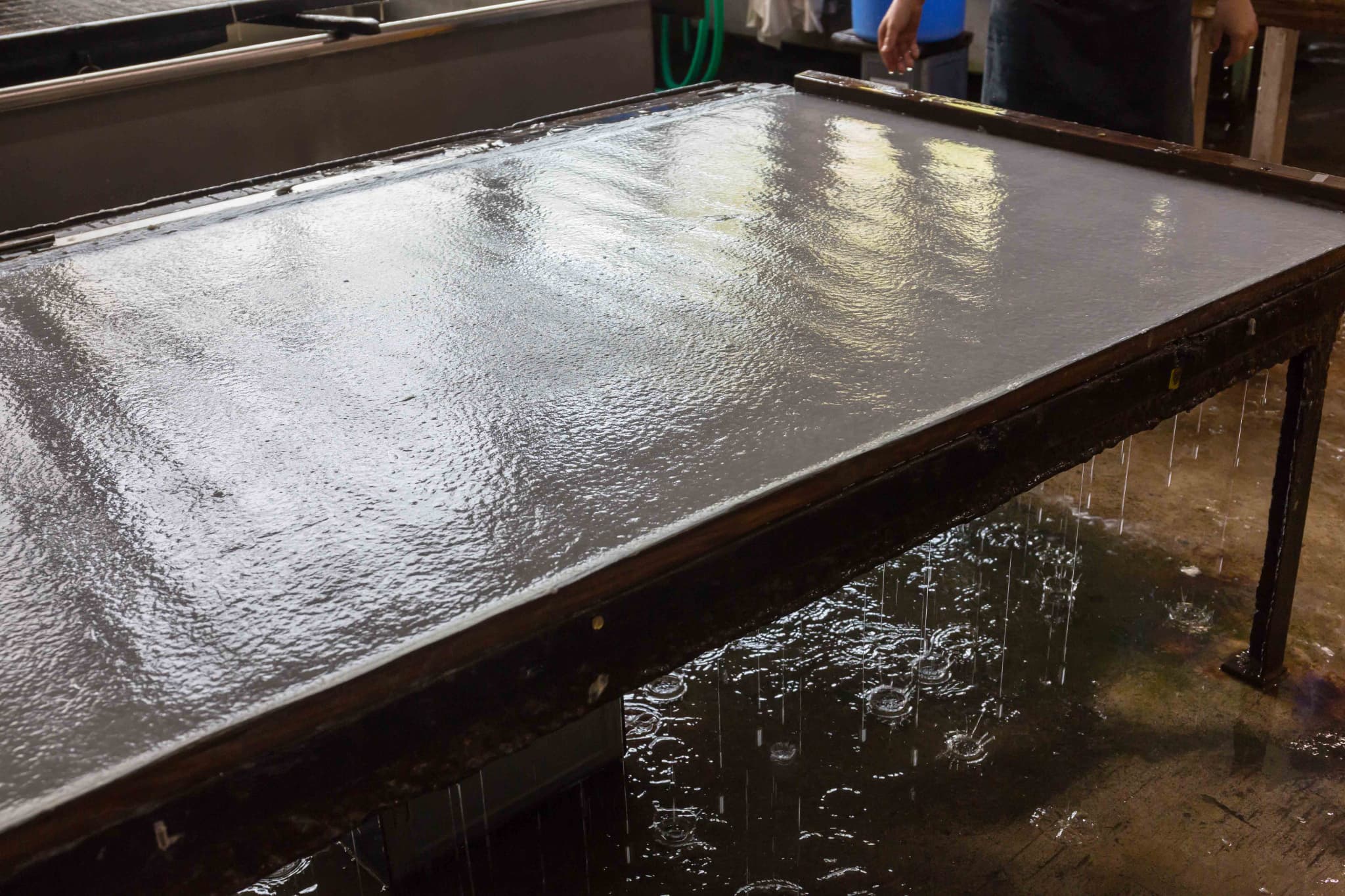

「漉舟(すきぶね)」と呼ばれる紙漉き用の槽には、白濁した紙の原料がたっぷり入っています。長田製紙所の漉舟は、襖1枚分(約910×1820㎜)が漉ける大きさ。二人の女性が漉舟の両端に立ち、中央に吊り下げられた「簀桁(すげた)」を、シーソーを動かすように操り、紙料をすくい上げていきます。二人の動きは実に息の合ったもの。

「この『流し漉き』の作業は、力ではなくバランスが大切です。紙の表面を平らにするには、均一に繊維質を広げなければなりません」と長田さんが話すように、繊細かつ手早い手漉き作業が続きます。漉舟の簀桁には30秒ほどで半透明の1層目が現れました。簀桁ごと次の作業台に移し、続く2層目のためにバケツに入った紙料を、二人は合図をしながら台の両端から流し込みます。流れ込む際の波が中央でぶつかり合い均等に広がりました。水が滴り落ちると次の3層目へ。同様に息を合わせて紙料を流し込みます。紙料が行き渡り水分が抜けてくると、生成り色の深みと光沢が増してきました。最後に濡れた布を重ねます。和紙1枚分の流し漉きが、時間にして6分弱で完了。紙料はすぐに固まり始めるため、無駄のない迅速な作業が求められます。

「使う道具が木からステンレスに変わったり、少し機械が入ったりしていますが、基本的な作業方法は100年以上前から何も変わっていません。ここ今立五箇(いまだて ごか)地区(越前市大滝町の周辺地域)は、室町から江戸時代にかけては上流階級の公文書に当たる奉書紙、明治には太政官札(紙幣)の産地として認められ、最高レベルで質が求められる紙を漉いていた場所。その高い技術が代々受け継がれてきました」

銀杏の板に張って乾燥させた紙を剥がす作業。剥がした後、自然脱水しておいた別の紙を手早く板張りしていく。

完全天然原料。独自の配合、甦る秘伝の技。

和紙の原料は主に、楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)という木の皮や麻を煮沸し、灰汁出し、漂白をしてできます。その後細かく繊維を切り刻む「叩解(こうかい)」という工程が続きますが、その前の「塵選り(ちりより)」という作業が重要。漂白後の原料を水にさらし、木皮のカスや硬い繊維などを手で取り除いていく工程のことです。余計な塵が混じると紙の色合いが悪くなるとか。手間と根気を要しますが、とても大切な工程なのです。

繊維質の植物原料に加え、和紙にはもうひとつ「ネリ」と呼ばれる粘液が必要です。これはオクラ科のトロロアオイという植物の根からできるもの。ネリのおかげで繊維が均等に水の中で分散され、平らで滑らかな紙を漉くことができます。

これら植物原料の配合によって、仕上がる和紙の風合いが変わってきます。先ほどの流し漉きに使った紙料も、3層それぞれ配合が異なるほど。細やかな原料の調整が紙質を大きく左右します。

左:原料となる乾燥させた楮(こうぞ)中:トロロアオイの根 右:塵選り(ちりより)

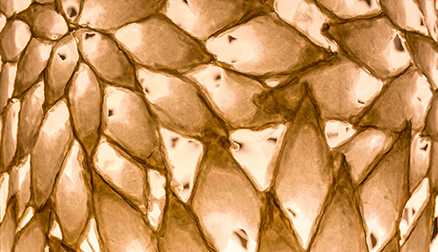

そんな細やかな原料の配合は、長田さんが復興させた製紙所秘伝の技に使う紙料にも活かされています。それは「飛龍」と名付けられた技法。細口のノズル容器から紙料を空中に飛ばし、勢いのある線を紙にのせていくというものです。長田さんの祖父である2代目当主が確立。長田さんがベースとなる和紙を排して、飛龍の模様単体でも製品化できるように進化させました。縦横無尽に描かれる和紙装飾は、繊細ながらも強度と質感を保たなければなりません。そのために長田さんは研究を重ねてきました。「発色がよく細やかな造形に向いた三椏をつかい、ネリとの配合も工夫しています」

21世紀に甦った飛龍は、MITSUI HOME PREMIUM世田谷レジデンスの屏風アートにも施されています。

>>次回へ続く。