ステンドグラスの起源は定かではないが、ガラス自体はオリエント地方などで紀元前から製造されてきた。ローマ時代には色付きガラスが建物に使われたという記録があり、カロリング朝(751〜843年)の時代に、ガラスに線や陰影を描いて焼き付ける技法が生まれたとされている。日本でステンドグラスといえば、複数に切り分けた色板ガラスをH型の鉛の線でつないだ「レディドグラス(leaded glass)」を指すのが一般的である。だが、ステンドグラス(stained glass)の「ステイン(stain)」とは、「着色する、染め付ける、脱色する、焼き付ける」といった意味で、焼き絵を施したガラスというのが本来の意味だ。

ただし、イタリア語では「色のついたガラス(vetro colorato)」、フランス語では「鉛でつないだ色ガラス(vitrail)」、ドイツ語では「ガラスの絵(Glasmalere)」といったように、国によって独自の言葉で呼ばれている。ステンドグラスの文化が隆盛を極めたのは中世ヨーロッパの教会であるが、当時は字の読めない人々のために神の教えの物語を絵で表現するためにつくられた。そしてイスラム教の寺院をはじめ、富と権力を備えた貴族や商人の館、近代にいたっては公共建築やホテル、店舗など、人々が集う空間、あるいは個人邸の室内装飾として、古今東西を問わず愛され用いられてきた。

日本にステンドグラスがもたらされたのは1886(明治19)年、政府による技術者のドイツ留学が契機となる。この中にいた宇野澤辰雄が日本のステンドグラスの開祖となり、帰国後にドイツ系ステンドグラスを広めた。一方、1910(明治43)年に美術学校出身の小川三知が渡米し、ステンドグラスの技法を体得して帰国。アメリカ系ステンドグラスの祖となった。

そして1970年代半ば、明治期のふたりの先達のように単身ヨーロッパに渡り、新たにステンドグラスの技法を日本に持ち帰った人物が、ビューロー・エム主宰の八田雅博さんである。1960年代から1970年代、世界中で多くの若者が自己形成のために放浪した時代があった。八田さんもそんな若者のひとりとしてヨーロッパを渡り歩き、イタリアでステンドグラスと出会ったという。

「とくに美術の勉強はしていませんが、京都でオーダーメイドの着物をつくる家に育ちました。そこでは画家や華道家など、多くの芸術家達と触れ合う機会があり、リベラルアーツを体感できる環境に恵まれていたわけです。加えて京都には、古い建築や美術、伝統工芸などが身近に豊富にありましたから、自然とモノの見方が養われたのでしょう」と語る八田さん。そうした審美眼は、ヨーロッパのテキスタイルはもちろん、アートや建築、色ガラスのつくる光と空間といったものに向けられた。

「はじめにステンドグラスをその国の言葉で何というかチェックし、電話帳で工房を調べて弟子入りを志願しました」という八田さんは、1976年からイタリアのモザイクやステンドグラスの工房のパレンティス(徒弟)となる。ミラノのジュゼッペ・コデナ工房、モザイクアート社のほか、パリやロンドンの工房などで修業を重ねた。

当時、アメリカを発端として「スタジオグラスムーヴメント」と呼ばれる運動が始まり、それまで専門の職人や工場でしか扱えなかったガラス素材を使い、アーティスト自らが工房を持って自身の手で作品をつくるという動きが始まり、世界に広がっていく。

そんなダイナミックな時代の動きは八田さんにとって印象的で、その時代のまっただ中にいたことで大きな影響を受けたという。それで、自分でつくりたいものを自らデザインしてつくろうと思い立った。「海外の工房では先生のモノマネのような仕事をしていたのですが、どうやっても日本的だと言われ続けていました。そもそもヨーロッパのステンドグラスは教会の窓にあり、文字の読めない人々に絵で理解させるというところから始まっています。

でも、そうしたものは不遜だなと感じ、私自身は障子の窓のようなものをつくりたいと考えていました。今も手がけている、色をほとんど使わないステンドグラスは、ずっとその思いの中でつくってきたものです。そのために、光のテクスチャーをどうやってつくるかとか、素材も自分でつくるなど、いろいろ試行錯誤していました。障子に映った木の葉の影など、日本人には光に対する独特の美意識があり、西洋人の思っている光と日本人のそれとは違っていると思い、ステンドグラスは本当に必要だろうかと悩んだこともありました。

ところが、ミュンヘンのアカデミーの学長が来日して講演した際に、ゴシック建築においてステンドグラスとは森の木漏れ日だと話され、京都の母校の竹藪の中を駆け抜けたときの感じを思い出しました。それだったら体験したことがある。それならこの仕事をやっていけると勇気づけられたのです」

イタリアでの修業中にすでに日本で工房を設立した八田さん。1978年の秋に帰国して以来、2年間はほとんど仕事がなかったそうだ。しかし、今では学校や病院、レストランなどの公共施設から個人邸まで手がけ、教会の仕事は実に100件にものぼり、多摩美術大学をはじめとする教壇にも立つ。三井ホームとのお付き合いも長く、新築やモデルハウスのステンドグラスを数多く手がけ、住宅展示場で見たというお客様がご自宅用のステンドグラスの注文に訪ねてくることもあるという。

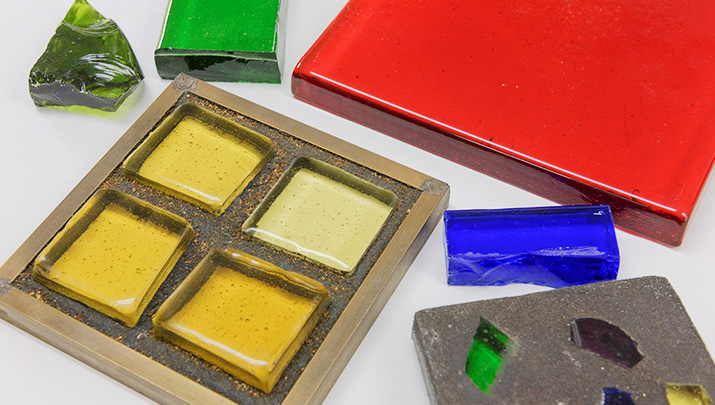

作品は実に多彩で、ダルドヴェールという分厚い塊のようなガラスを使って光の屈折できらびやかな輝きを演出したり、窯で溶かしたガラスを用いたり、砂を吹き付けて模様を描くエッチングなど、ステンドグラスという枠を超えたグラスアートを提供している。「私の得意としている手法は色調のコンビネーションです。たとえば、隣家と接近している窓にステンドグラスを入れたいという場合、目線を遮るため質感やテクスチャーで光を拡散させるガラスを使います。ステンドグラスに適しているのは北向きの窓で、それ以外の方角の窓では強い光が入るため、その光をどうコントロールするかということも常に考慮しています」と仕事について語る八田さん。

「常に自分のスタイルでやっていきたいと思いますが、クライアントの要望もありますからどこで接点を見いだすかが難しいですね。でも、歳を重ねるとともに、いい仕事をしないと恥ずかしいという気持ちが強くなりました。ステンドグラスというのは世の中に長く残っていく仕事ですから」と語るその言葉には、数々の作品を生み出してきたガラス工芸作家としての矜持が感じられる。